Dario Colombo, Direttore de Il Melograno, nel 1999 fu tra i soci fondatori e ha svolto per molti anni il ruolo di Presidente. Laureato in Lettere moderne, si occupa della progettazione e dello sviluppo delle politiche sociali della cooperativa.

In origine si parlava di ornato.

Era un principio formale, capace di rendere leggibile la città. L’ornato organizzava il visibile, tracciava rapporti, dava senso alla convivenza urbana.

Nel 1807, con decreto del Regno napoleonico, Milano istituisce la Commissione di pubblico ornato, uno strumento embrionale ma pienamente operativo di governo del territorio urbano: si concepisce la città come sistema complesso, modificabile solo attraverso un ordine condiviso, una grammatica leggibile, una responsabilità formale.

A comporre la Commissione architetti di primo piano: Luigi Canonica, Luigi Cagnola, Giuseppe Zanoia, Giocondo Albertolli, Paolo Landriani. Figure centrali nel progetto di trasformazione della città, incaricate di valutare ogni proposta edilizia, pubblica o privata, secondo criteri che non riguardano solo stili o stilemi, ma anche e soprattutto la relazione tra costruzione e assetto urbano.

Si giudicano le altezze in rapporto alla strada, le aperture in funzione dell’orientamento, le proporzioni delle facciate rispetto ai pieni e ai vuoti della città. Non ci si limita ad intervenire sul gusto, agendo più che altro sulla coesistenza spaziale: come si abita un luogo già abitato, come si inserisce una nuova forma in un corpo urbano esistente, come si garantisce leggibilità all’espansione. In questo senso, il termine “ornato” va inteso nella sua radice più operativa: ciò che ordina e rende pubblico. Milano, già in epoca napoleonica, progetta, cercando una composizione di rapporti, prima e più di una finitura estetica.

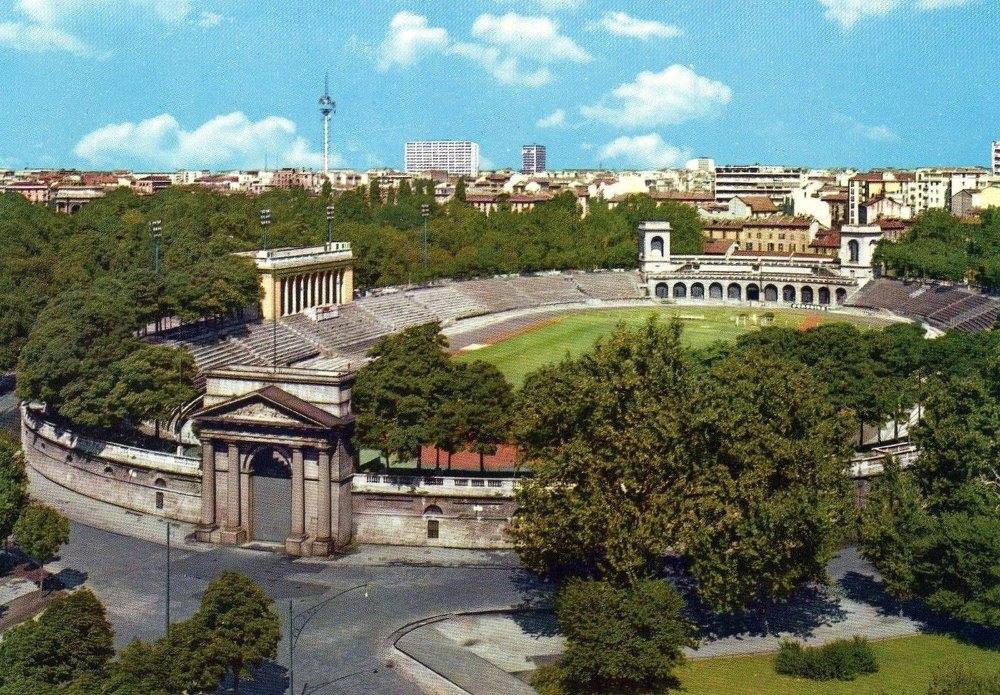

Il piano dei rettifili, le aperture prospettiche, i nuovi viali e le grandi operazioni pubbliche – Corso Venezia e i suoi palazzi, il sistema delle porte, l’Arena civica immersa nel Parco Sempione: un tracciato visivo e simbolico che collega il Castello al nuovo Arco della Pace – sono parte di una visione strutturale dello spazio urbano. La città viene pensata come corpo vivo, con la Commissione ad agire come cerniera tecnica e politica tra progetto e collettività.

Questa stagione segna un passaggio profondo. Milano entra nella modernità per slancio ideologico, attraverso l’esercizio amministrativo della forma. È qui che si avvia una storia più lunga, che il presente interroga e prolunga: una città che sale, come la definirà poi Boccioni, senza smettere di trasformarsi, cercando – o smarrendo – nella trasformazione la propria legittimità pubblica.

Milano come città in trasformazione permanente

Da allora, Milano non ha, in fondo, mai smesso di guardarsi come città modificabile, plasmabile, sempre in divenire, con una vocazione progettuale che diventa tratto distintivo. La trasformazione urbana come destino funzionale, spesso ambivalente, in cui si intrecciano visione e consumo, ordine e rottura, investimento e ideologia.

A fine Ottocento, Luca Beltrami rilegge il centro storico secondo una logica che è insieme storica e scenografica: la riapertura del Castello Sforzesco, l’asse via Dante–Foro Bonaparte, le sistemazioni monumentali tra piazza della Scala e via Broletto costituiscono una forma di regia urbana fondata su valori di visibilità, accesso, riconoscibilità. Il restauro integrativo riscrive, in pratica, il Centro come spazio politico.

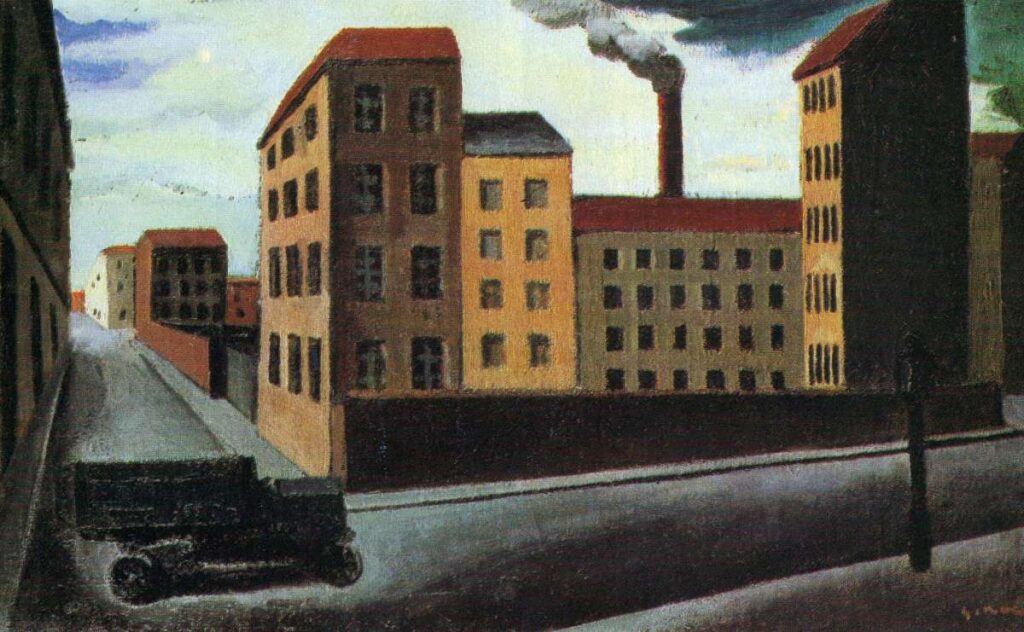

Nei primi decenni del Novecento, Milano assume la forma di città-fabbrica. Le grandi industrie – se ne trova traccia nei dipinti di Sironi – si radicano all’interno del perimetro urbano: Bicocca, Bovisa, Lambrate, Porta Genova, Dergano. L’espansione orizzontale – al contempo funzionale e infrastrutturale – porta con sé nuovi contenuti sociali: i quartieri operai crescono insieme alle fabbriche, mentre la ferrovia, le officine e i mercati coperti articolano la meccanica quotidiana della produzione e dell’abitare.

Negli stessi anni, il razionalismo architettonico milanese lavora su tre registri.

Il primo è quello della sperimentazione sociale: case popolari, scuole, luoghi della fruizione pubblica. Architetti come Figini, Pollini, Terragni costruiscono una sintassi abitativa moderna, in cui l’architettura è strumento di equità e dispositivo educativo.

Il secondo è quello della rappresentazione borghese del potere: tra via Monti e Cadorna si consolidano interi isolati destinati alla nuova élite cittadina, mentre ville urbane come la celebre Necchi Campiglio (Portaluppi, 1935) formalizzano lo stile di vita di una nobiltà industriale in ascesa.

Il terzo è quello degli spazi pubblici: basti pensare al Palazzo di Giustizia, progettato da Marcello Piacentini, concepito come monumento civile, in cui razionalismo e monumentalità si incontrano per restituire forma all’autorità dello Stato.

Il secondo dopoguerra apre una nuova stagione: è il tempo dell’espansione residenziale. I quartieri popolari del piano INA-Casa (l’esemplare QT8, ma anche il Gallaratese, Gratosoglio, gli insediamenti tra via Feltre e via Rombon) costruiscono una città distributiva e pubblica, che cerca di dare forma al diritto all’abitare. La griglia razionale dei nuovi quartieri entra in tensione con la persistenza dei tracciati storici e con le esigenze della mobilità contemporanea. È una stagione che, pur tra contraddizioni, prova a rispondere in termini collettivi a una domanda crescente di urbanità.

Dalla fine degli anni Settanta, la crisi industriale spinge la città verso una mutazione profonda, ancora in corso. La deindustrializzazione libera spazi e consente a nuove rappresentazioni di affermarsi: i grandi vuoti urbani diventano campo di negoziazione tra memoria e mercato, tra dismissione e progetto. Le trasformazioni di Bicocca, Portello, Santa Giulia, Scalo Farini e CityLife nascono da questa soglia incerta, in cui il progetto urbano si muove tra funzioni narrative e dispositivi economici.

In questa fase, lo spazio pubblico non scompare, ma cambia funzione.

In questa fase lo spazio pubblico ha quasi, verrebbe da dire, una mutazione genetica, trasformandosi da esito di una necessità collettiva, a effetto collaterale di grandi operazioni immobiliari, in cui l’accessibilità (con bella formula qualcuno ha parlato e parla di abbordabilità) diventa, sempre più spesso, solo apparente. Piazze, parchi, passerelle pedonali e corridoi verdi vengono pensati come appendici di centralità commerciali o di torri direzionali: sono spazi aperti, ma non liberi, a fruizione condizionata, accessibili sì, ma soggetti a regole private, talvolta a concessioni implicite. Piazza Gae Aulenti ne è l’esempio più eloquente: non più agorà, ma vetrina, non più luogo di mediazione tra individui, ma cornice funzionale a una narrazione di marca.

Milano continua a trasformarsi, utilizzando oggi la trasformazione urbana come dispositivo di attrazione selettiva, con uno spazio urbano progettato secondo logiche che subordinano il bene comune alla funzione di rappresentanza e al rendimento economico. Ciò che resta è un paesaggio simulato, capace di fare bella mostra di sé, ma non in grado di riguardare tutti.

La città che si guarda: dal progetto al racconto

Il racconto del cambiamento, della continua trasformazione, diventa prioritario: la narrazione pubblicitaria, confezionata come visione e offerta come esperienza hanno preso il sopravvento: l’urbanistica si è trasformata da strumento di governo del territorio in prodotto da vendere, per illustrare un modello. I sacerdoti della comunicazione direbbero che si tratta di city branding.

Ogni intervento è un evento. Ogni edificio, un’icona. Ogni progetto, un concept, accompagnato da nomi evocativi e immaginifici: grattacieli signorili nella già popolare “Isola” diventano il Bosco Verticale (eco landmark), prati con fiori messi a dimora si trasformano in Biblioteca degli Alberi (urban forest), una pista ciclabile e giardini pubblici diventano, con assai ardito accostamento il “Central Park” di viale Argonne: si progetta per apparire, si costruisce per comunicare. E come da copione, gli spazi pubblici diventano “piazze condivise” (shared plazas), le strade “corridoi culturali” (cultural corridors), i parchi “nuovi hub relazionali” (relational hubs). E intanto il traffico non accenna a diminuire, le temperature aumentano, la città ha boschi sui balconi e isole di calore per strada (il progetto per piazzale Loreto è, in tal senso, emblematico).

Il lessico promozionale non risparmia neppure il linguaggio tecnico, ormai divenuto una sorta di glossario “fashion”. In questo scenario, l’inchiesta giudiziaria svela una struttura linguistico-politica tesa a normalizzare l’eccezione e, soprattutto, a sostituire l’interesse generale con l’estetica della sinergia. Milano continua a salire, ma non verso un orizzonte collettivo. Sale per farsi vedere (urban visibility), per farsi desiderare (city desirability), per attrarre investimenti (financial attractiveness). È l’ornato che si è fatto make-up.

La regia allargata: quando il sociale fa sistema

Un simile modello ha bisogno di portavoce, di testimonial, di influencer, per restare al lessico corrente. E anche in questo, Milano è capace di costruirsi come riferimento: accanto alla cosmetica urbanistica produce una narrazione di giustizia sociale pronta all’esportazione. Il Terzo Settore ha assunto in questo processo una funzione strategica di accompagnamento alla narrazione.

Anche qui il lessico si è aggiornato: co-progettazione, co-programmazione, patto di sussidiarietà. Gli atti amministrativi ora parlano di “collaborazioni innovative per il benessere urbano”, mentre sul piano politico si costruisce una regia allargata, capace di distribuire deleghe e piccole quote di potere in cambio di legittimità, di gestione ordinata delle disuguaglianze, di presidio della normalità. In questa cornice è avanzato un Terzo Settore pienamente allineato al modello Milano, che ha fatto propri codici, ritmi, metriche: housing sociale, welfare rigenerativo, rigenerazione urbana. Progetti “bandiera”, utili più per il racconto che per i cambiamenti realmente innescati.

Mentre si espellono le persone – per selezione economica e stilizzazione sociale – si assorbono i conflitti, neutralizzandoli: il dissenso si converte in panel, la rivendicazione in storytelling. Si discute in call, preferibilmente mentre si pedala – su costosa bicicletta elettrica – da “Base” a “Cascina Cuccagna”. I diritti civili sopravanzano quelli sociali, non già per avanzamento progressista, quanto piuttosto per cooptazione sistemica.

Persino l’inclusione diventa brand e l’abitare non è più una questione pubblica, ma una opportunità da cogliere, compatibilmente con le condizioni reddituali, lo stile di vita, la capacità di aderire a un’idea di cittadinanza selettiva. In questo scenario, il cosiddetto social housing svolge una funzione precisa. Non è una risposta strutturale, non è parte di un piano organico di edilizia pubblica. È piuttosto una concessione, in forma semi-privata, a soggetti semi-meritevoli, selezionati secondo griglie di sostenibilità economica e decoro sociale.

La cooperazione di abitanti, un tempo protagonista di una stagione trasformativa, viene disattivata nel suo potenziale generativo. Resiste, sì, ma ai margini, o viene inglobata in dispositivi che la sterilizzano. Invece di moltiplicare le forme dell’abitare, si finisce per legittimare un modello unico: dominato da fondi immobiliari, finanziato da fondazioni, raccontato dal Terzo Settore come progetto “ad alto impatto”. Non si tratta più di garantire un diritto, ma di stabilire una soglia.

Il paesaggio come promessa

Non c’è oggi progetto urbanistico che non evochi il verde, la sostenibilità, il paesaggio. La vegetazione compare nei disegni prima che nei cantieri, come garanzia anticipata di armonia, responsabilità ambientale, attenzione alla vivibilità. Ma la promessa del verde è, sempre più spesso, un espediente comunicativo. Il paesaggio non è l’ambiente costruito, ma il racconto che se ne fa.

Così, il paesaggio – che dovrebbe essere il campo visibile del diritto all’abitare – si trasforma in schermo simbolico del privilegio. I grandi progetti verdi delimitano e selezionano. Il verde non è più spazio di prossimità ma sfondo estetico del nuovo residenziale. Il quartiere cambia volto senza cambiare vocazione: non si riconnettono margini, si disegnano nuove recinzioni. Il verde serve a disinnescare il conflitto, a pacificare lo sguardo. È come se si disarmasse il dissenso attraverso la vegetazione. Il dissenso non viene argomentato: viene abbellito. Il paesaggio smette di essere spazio collettivo e diventa promessa estetica.

Dall’Arena civica alla dismissione di San Siro: stadi paradossali

Nel 1807 l’Arena civica viene progettata come infrastruttura pubblica, incastonata nel disegno urbano del Parco Sempione, tra Castello e Arco della Pace. Non è solo un edificio, è un dispositivo formale per costruire appartenenza: una scena condivisa, uno spazio concepito per essere attraversato, abitato, rappresentato.

Due secoli dopo, la vicenda di San Siro rovescia quella logica: non un’opera da inserire nella città, ma un bene da dismettere. Un’icona urbana trattata come zavorra, da rimuovere per far posto a un progetto di valorizzazione fondiaria, in cui la funzione pubblica è derubricata a effetto collaterale. È il paradosso di una città che ha smesso di progettare spazi per costruire legami e ha iniziato a concedere luoghi per consolidare rendite. Dalla costruzione del pubblico all’estetica del concesso. Dalla città come forma di convivenza alla città come promessa di profitto

Domande aperte

Dove finisce, oggi, la città?

Non si tratta più di linee fisiche, ma di confini culturali, sociali, semantici. Il perimetro dell’abitare non coincide con quello della residenza, e neppure con quello dell’accesso. Abitare diventa privilegio, non diritto. E la città si trasforma in un dispositivo selettivo: chi può restare? Chi può permettersi di esserci, visibilmente, quotidianamente, simbolicamente? La Milano che si racconta come aperta, dinamica, sostenibile, inclusiva, è la stessa che disloca, assorbe, seleziona: il racconto genera consenso, il consenso legittima le scelte, le scelte rafforzano il modello.

Ma resta una domanda che inquieta ogni forma di narrazione: per chi si progetta?

Ogni nuovo intervento – residenziale, commerciale, culturale – risponde a una logica d’investimento più che a un bisogno. Il valore d’uso arretra di fronte al valore di scambio. La città, nel suo insieme, diventa un asset, una leva di attrazione, un pacchetto comunicativo. Si promuove una cittadinanza estetica, ma si restringe la cittadinanza reale. Chi si oppone, viene riassorbito. Chi non si adatta, si dissolve. Non si rimuovono i conflitti: li si svuotano.

Eppure, in questa compressione simbolica, qualcosa sfugge. Resta la possibilità di pensare altro. Di riaprire la questione urbana non come sommatoria di progetti ma come riflessione politica sull’abitare.

È possibile una città che non coincida con la sua immagine?

È possibile un’urbanistica che non sia cosmetica?

È possibile una forma di abitare che non si basi sull’espulsione selettiva?

Sono domande che non chiedono risposta immediata. Ma che, se ignorate, producono assuefazione. Non si tratta di proporre nostalgie né utopie. Si tratta di riconoscere le condizioni concrete di esistenza, i dispositivi che le regolano, le parole che le mascherano. E, forse, di ricominciare da lì: non dalla retorica dell’inclusione, ma dal disvelamento dell’esclusione.