di Dario Colombo

Milano è sempre pronta a raccontarsi attraverso figure simboliche: l’architetto, più ancora del sindaco, incarna l’ambizione della città di rifarsi il volto. L’articolo di Stefano Boeri uscito sul Foglio lo scorso 31 luglio 2025 – e rilanciato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori – non è solo un’opinione professionale, ma un atto di indirizzo politico e culturale. Proietta la Milano dei prossimi anni come una metropoli inclusiva, attrattiva, generosa, capace di redistribuire. Ma a ben vedere, propone – sotto mentite spoglie – un’ennesima torsione narrativa: un ampliamento semantico costruito per fare spazio, non alle persone, ma agli investimenti.

Boeri è l’architetto simbolo della nuova Milano. Non tanto perché sia l’autore di tutti gli interventi chiave (molti sono firmati da altri), ma perché ha saputo far coincidere la forma architettonica con la forma del racconto. Il Bosco Verticale è diventato il totem perfetto: verde ma verticale, sostenibile ma esclusivo, rivolto al futuro ma non accessibile. Da lì prende forma la grammatica che oggi si vorrebbe esportare nel “perimetro metropolitano”.

A pochi giorni dalla pubblicazione delle chat legate all’inchiesta sugli appalti, l’intervento di Boeri è apparso come una mossa strategica per riposizionare il dibattito. Le parole d’ordine sono mobilità, connessioni, nuova scala urbana. Ma a chi giova questo lessico? A chi serve questa ridefinizione dei confini?

L’ortopedia linguistica come dispositivo politico

Il giudice Fiorentini, nelle motivazioni delle misure cautelari, ha parlato di ortopedia linguistica. Il riferimento non è metaforico: il linguaggio come protesi, come sistema di contenimento e riallineamento del reale. E infatti, mai come in questi anni, la lingua dell’urbanistica milanese è diventata una lingua di plastica: “quartieri gentili”, “città a 15 minuti”, “rigenerazione”, “inclusione”, “patto per la bellezza”. Una lingua che non illumina, ma copre.

La proposta di Boeri ne è una manifestazione: la città metropolitana come orizzonte democratico. Ma nella realtà, quella proposta spinge a una nuova segmentazione: i ricchi in centro, la classe media felice di accasarsi nella prima cintura, i poveri sempre più lontani, costretti a pendolarismi faticosi e a economie di sopravvivenza. Non è un’apertura, è una delocalizzazione sociale. Non si allarga il diritto alla città, si perfeziona il processo di selezione.

Renzo Piano, o la città come impegno civile

A questo modello, possiamo contrapporre un’altra figura: Renzo Piano. Anche lui è architetto, anche lui è stato protagonista della scena pubblica. Ma il suo sguardo sull’architettura è radicalmente differente. Non spettacolarizza, non tematizza, non dichiara. Lavora per aggiunta, non per sostituzione. Non cancella, ma trasforma.

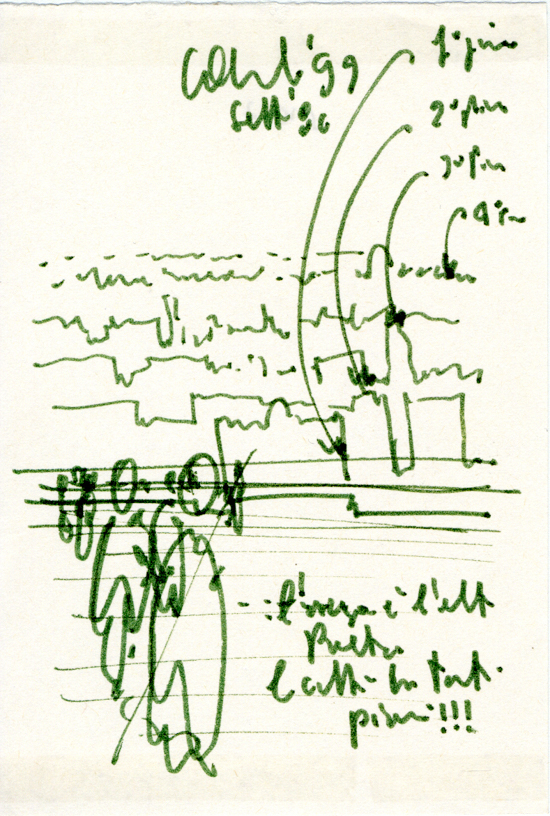

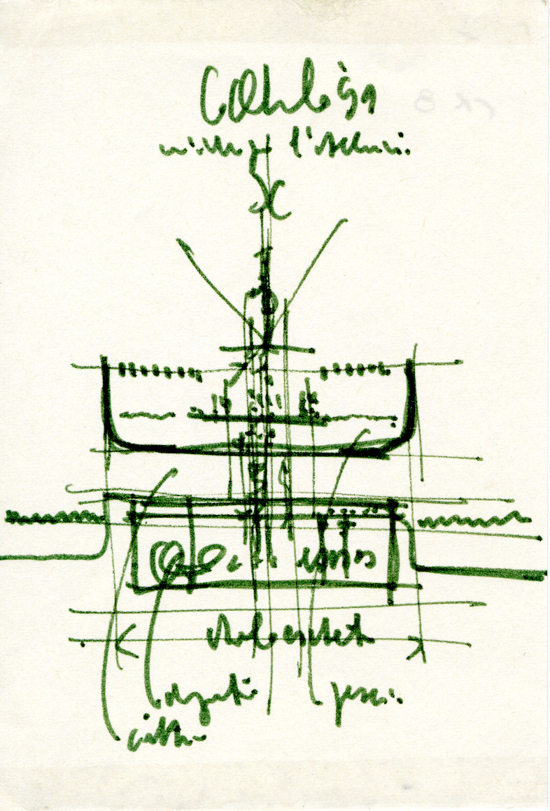

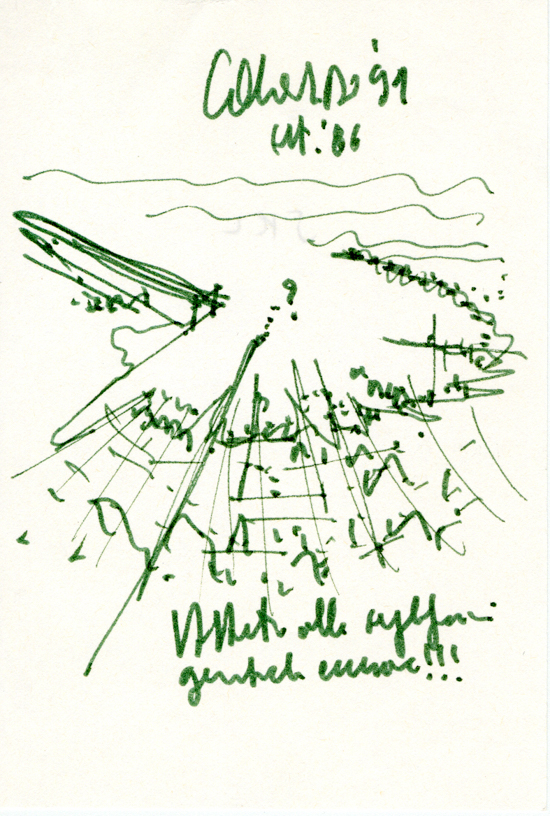

Disegni di Renzo Piano per il recupero del porto antico di genova (da www.fondazionerenzopiano.org)

Il Porto Antico di Genova, da lui progettato nel 1992 per le Colombiane, è un esempio ancora attuale. Non fu un’operazione di gentrificazione, ma di restituzione. Un’area chiusa e degradata venne restituita all’uso collettivo. E ancora: il progetto dei centri culturali nelle periferie italiane, avviato da senatore a vita, era una proposta minuta, silenziosa, ma capace di generare luoghi pubblici, accessibili, vivi.

In Boeri il verde è verticale, scenografico, usato come segno. In Piano il verde è orizzontale, connettivo, impiantato nel terreno, non nei balconi. In Boeri c’è l’oggetto da fotografare. In Piano c’è il luogo da abitare. Il primo costruisce branding urbano, il secondo lavora sulla trama civica.

Un’attrattività che esclude

La retorica dell’attrattività è uno dei cardini dell’urbanistica milanese. Ma è una retorica ambigua: chi si vuole attrarre, e chi si è disposti a espellere? I dati sul costo della vita, sulla gentrificazione, sulla trasformazione dei quartieri popolari in vetrine residenziali parlano chiaro. Se la città metropolitana diventa l’alibi per spostare i meno abbienti fuori dal comune, non siamo di fronte a un’espansione democratica, ma a una pianificazione selettiva.

È qui che il confronto tra Stefano e Renzo diventa paradigmatico. Non è questione di estetica, ma di politica. Di cosa si chiede all’architettura: se diventare sfondo del nuovo storytelling milanese, oppure strumento per costruire cittadinanza. Se rafforzare la differenza tra chi può e chi deve adattarsi, oppure creare condizioni comuni, accessibili, durevoli.

Boeri dice che la Milano del futuro deve allargarsi. Ma si allarga solo il confine amministrativo, non il diritto a vivere in città. La funzione pubblica dell’architettura – di cui Renzo Piano è stato interprete profondo – si perde in favore della funzione simbolica e finanziaria. Milano non è Mary Poppins, e non basta una spolverata di sociale per addolcire una strategia urbana sempre più escludente.

E soprattutto: Stefano non è Renzo.

E Renzo – quello vero, quello manzoniano – non avrebbe mai accettato che la città diventasse il contrario dell’ospitalità. Sarebbe tornato sui suoi passi, con in tasca un pane da dividere e in testa un’idea di giustizia semplice, forse ingenua, ma irriducibilmente umana.